04. und 11.02.2014

Dr. Jakob Knaus

Béla Bartók und Zoltán Kodály – Zwei ungarische Komponisten

Beide Komponisten engagierten sich musikalisch nachhaltig für Ungarn und sein Liedgut

Die beiden ungarischen Komponisten und ihr musikalisches Oeuvre sind auf dem Hintergrund der politischen Situation des damaligen Vielvölkerstaates der Habsburgermonarchie und dessen Situation im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert zu betrachten und zu verstehen. Beide Komponisten leisteten einen grossen Beitrag für das Bewusssein und den Erhalt des musikalischen Volksgutes, insbesondere durch das Sammeln von tausenden Volksliedern. Dieses Engagement ist einem breiten Publikum vielleicht weniger bekannt, als das in den Musiksälen gespielte Konzert für Orchester von Béla Bartók und die Tänze aus Galanta von Zoltán Kodály. Dr. Jakob Knaus führte die zahlreiche Zuhörerschaft durch das musikalische Werk dieser beiden für das Nationalbewusstsein Ungarns wichtigen Vertreter.

18.03.2014

Prof. Dr. Dr. h.c. Arnold Benz

Das Universum - näher als wir denken

Neueste Erkenntnisse zum Universum, zu kosmischen Entwicklungen in Vergangenheit und Zukunft

Der bekannte und fachlich hoch dekorierte Referent verstand es, in allgemeinverständlicher Weise die neuesten Erkenntnisse über das Universum einem zahlreich anwesenden, interessierten Publikum näherzubringen. Das Universum ist nicht statisch und auch heute und jederzeit entstehen neue Sterne und ältere kommen zu ihrem Ende. Das Universum ist in Bewegung und entwickelt sich stets weiter. Damit neue Sterne mit Planeten, mit lebensnotwendigen Elementen wie Sauerstoff und Kohlenstoff und auch schwereren Elementen, entstehen können, braucht es verschiedene aufeinanderfolgende kosmische Bedingungen und Entwicklungen. Die Entstehung des Menschen geschah dabei in diesem über Jahrmilliarden ablaufenden Prozess in allerletzter Zeit. Wir dürfen staunend beobachten, dass diese Entwicklungen in wunderbarer, kosmischer Ordnung stattfinden. Der Referent betonte, dass der Mensch angesichts dieser kosmischen Gesetzmässigkeit auch Hoffnung haben darf.

Der bekannte und fachlich hoch dekorierte Referent verstand es, in allgemeinverständlicher Weise die neuesten Erkenntnisse über das Universum einem zahlreich anwesenden, interessierten Publikum näherzubringen. Das Universum ist nicht statisch und auch heute und jederzeit entstehen neue Sterne und ältere kommen zu ihrem Ende. Das Universum ist in Bewegung und entwickelt sich stets weiter. Damit neue Sterne mit Planeten, mit lebensnotwendigen Elementen wie Sauerstoff und Kohlenstoff und auch schwereren Elementen, entstehen können, braucht es verschiedene aufeinanderfolgende kosmische Bedingungen und Entwicklungen. Die Entstehung des Menschen geschah dabei in diesem über Jahrmilliarden ablaufenden Prozess in allerletzter Zeit. Wir dürfen staunend beobachten, dass diese Entwicklungen in wunderbarer, kosmischer Ordnung stattfinden. Der Referent betonte, dass der Mensch angesichts dieser kosmischen Gesetzmässigkeit auch Hoffnung haben darf.

31.03.2014

Dr. Jörg Richter M.A.

Stilepoche Romanik

Kunst der Kaiser, Klöster und Städte

Charles de Gerville (1769-1853) prägte im Jahre 1818 den Begriff „Romanik“ für die Stilepoche, die in Anlehnung an das römische Imperium Stilelemente aus jener Zeit übernahm. Blütezeit der Romanik waren die Jahre von 1000 bis ca. 1250. Die romanische Kunst drückte sich vor allem in der Architektur, aber auch in der Plastik und in der Malerei aus. Typisch für die romanische Baukunst sind Rundbögen, dicke festungsartige Mauern mit kleinen Fenstern sowie Würfelkapitelle auf den Säulen. Der Referent begann seine Ausführungen mit Friedrich I, Barbarossa (1122-1190), und dessen Büste in Form des Cappenberger Barbarossakopfes(Otto von Cappenberg 1100-1171, Taufpate von Barbarossa). Er wies auf die Bedeutung der damaligen römisch-deutschen Kaiser und Könige hin, die keinen festen Regierungs- und Wohnsitz innehatten, sondern mit ihrem Hofstaat herumreisend die Regierungsgeschäfte in den Königspfalzen besorgten. Ihre Macht kam in weltlichen und kirchlichen repräsentativen Bauwerken im ganzen Reich zur Geltung. Die grossen Kathedralen dienten ihrer Grablegung und sollten auch deutlich machen, dass die Kaiser und Könige ihren Machtanspruch direkt von Gott ableiteten (dei gratia rex). Die kirchliche romanische Baukunst und deren Stilelemente demonstrierte der Referent anhand verschiedener Kathedralen und Kirchen, wie dem Dom zu Speyer, dem Mainzer Dom, Halberstadt, Quedlinburg, Königslutter u.a.

Charles de Gerville (1769-1853) prägte im Jahre 1818 den Begriff „Romanik“ für die Stilepoche, die in Anlehnung an das römische Imperium Stilelemente aus jener Zeit übernahm. Blütezeit der Romanik waren die Jahre von 1000 bis ca. 1250. Die romanische Kunst drückte sich vor allem in der Architektur, aber auch in der Plastik und in der Malerei aus. Typisch für die romanische Baukunst sind Rundbögen, dicke festungsartige Mauern mit kleinen Fenstern sowie Würfelkapitelle auf den Säulen. Der Referent begann seine Ausführungen mit Friedrich I, Barbarossa (1122-1190), und dessen Büste in Form des Cappenberger Barbarossakopfes(Otto von Cappenberg 1100-1171, Taufpate von Barbarossa). Er wies auf die Bedeutung der damaligen römisch-deutschen Kaiser und Könige hin, die keinen festen Regierungs- und Wohnsitz innehatten, sondern mit ihrem Hofstaat herumreisend die Regierungsgeschäfte in den Königspfalzen besorgten. Ihre Macht kam in weltlichen und kirchlichen repräsentativen Bauwerken im ganzen Reich zur Geltung. Die grossen Kathedralen dienten ihrer Grablegung und sollten auch deutlich machen, dass die Kaiser und Könige ihren Machtanspruch direkt von Gott ableiteten (dei gratia rex). Die kirchliche romanische Baukunst und deren Stilelemente demonstrierte der Referent anhand verschiedener Kathedralen und Kirchen, wie dem Dom zu Speyer, dem Mainzer Dom, Halberstadt, Quedlinburg, Königslutter u.a.

08.04.2014

Dr. Richard Nemec M.A.

Stilepoche Gotik

Architektur: Akteure und Orte in der Zeit der Gotik

Die Stilepoche der Gotik wurde in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich beurteilt. J. W. von Goethe (1749-1832) kam während seiner Studienzeit in Strassburg mit dem dortigen Strassburger Münster in Berührung und verfasste 1773 die Schrift „Von Deutscher Baukunst“, wo er seine persönliche Vorstellung von Kunst darlegte, indem er das Strassburger Münster und dessen angeblich alleinigen Erbauer, Erwin von Steinbach (1244-1318), der französischen Architektur gegenüberstellte und das Strassburger Münster (und Erwin von Steinbach) als idealtypisch und als „wahre“ Kunst ansah. Der Begriff „Gotik“ wurde von Giorgio Vasari (1511-1574) geprägt, weil Vasari diesen vorwiegend im Norden angesiedelten Baustil in Gegensatz zur italienischen Kunst stellte, die sich auf das klassische Altertum stützte. Er bezeichnete deshalb diesen anderen Baustil als „gotisch“ (barbarisch, fremdartig). Die gotische Architektur hatte ihre Wurzeln in Frankreich. Abt Suger (1081-1151) gilt als treibende Kraft und die Kirche in Saint Denis bei Paris zeigte als erste die neuen gotischen Stilelemente. Typisch für die Gotik sind der Spitzbogen, das Kreuzrippengewölbe und ein äusserliches Strebewerk. Der gotische Baustil beeindruckt mit seiner himmelstrebenden Leichtigkeit und er versuchte die Wände mit grossen lichtbringenden Fenstern aufzulockern.

27.05.2014

Charles Stünzi, lic. phil.

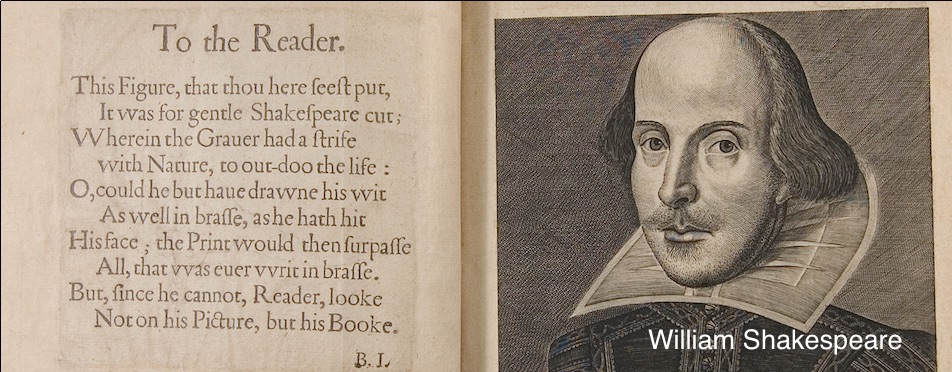

Nicht nur Shakespeare... Wendepunkte der englischen Literatur - auch für nicht Englischsprechende

Der Referent ging das Wagnis ein, vier wichtige Wendepunkte der englischen Literaturgeschichte in einer Stunde vorzustellen. Der anwesende Staatsrat und Schriftsteller Oskar Freysinger hielt nach der offiziellen Einführung eine kurze, humorvolle Rede auf den mit ihm befreundeten Referenten. Charles Stünzi begann seine Ausführungen mit dem Altenglischen, der Sprache der Angelsachsen, in welcher das Heldenepos „Beowulf“ (entstanden um 700) geschrieben ist. Dessen Geschehen spielt vor historischem Hintergrund in Dänemark. In diesem Werk stehen – typisch für jene Zeit kurz nach der Christianisierung Englands - christliche und heidnische Ideen und Werte teils unvermittelt Seite an Seite. Mit der normannischen Invasion durch Wilhelm den Eroberer aus Frankreich begann im Jahre 1066 eine neue Epoche der englischen Geschichte und Sprache. Durch die zunehmende Durchmischung der normannisch-französischen Sprache der Oberschicht mit den angelsächsischen Dialekten des einfachen Volkes entstand die mittelenglische Sprache. Geoffrey Chaucer (1342-1400) erhob diese Sprache durch seine „Canterbury Tales“ und sein übriges Werk zur Literatursprache, welche von nun an die diversen Dialekte ersetzte, und revolutionierte die englische Literatur auch sonst in verschiedener Hinsicht.

29.06.2014

Kunst-Kulturreise Polen/Masurische Seenplatte Juni 2014

Der Vortragsverein führte seine diesjährige Kunst- und Kulturreise nach Polen bzw. in die Masurische Seenplatte durch. Die Reiseteilnehmer liessen sich begeistern von einem Land mit einer reichen, bewegten und und für Europa wichtigen Geschichte, einem Land mit vielen Kunstschätzen und einer bezaubernden, paradiesischen Landschaft mit sanften Hügeln und blauen Seen und in weiten Teilen des Landes unendlichen, fruchtbaren Ebenen mit einem weiten Himmel und malerischen Wolkengebilden. Die Masuren gehörten bis 1945 zu Ostpreussen und trugen deutsche Namen. Auch Schlesien war deutsch und Breslau war die Hauptstadt Niederschlesiens. Bewundernswert sind die Bemühungen und Erfolge, die der Staat Polen beim Wiederaufbau vieler historischer Städte geleistet hat. Warschau war zu 85% zerstört, beeindruckt aber durch wieder aufgebaute Stadtteile. Der Marktplatz, das Königsschloss und die Nationalgalerie mit vielen mittelalterlichen Skulpturen und Dreiflügelaltären wurden besucht und bewundert. Krakau und Breslau waren im Mittelalter und bis in die Neuzeit Zentren mit einer reichen Kunst und Kultur und einem wirtschaftlich erfolgreichen und begüterten Bürgertum.

09.09.2014

lic. phil. Katja Senjic Rovelli

Francesco Petrarca - Sein Leben und sein Werk zwischen Fiktion und Realität

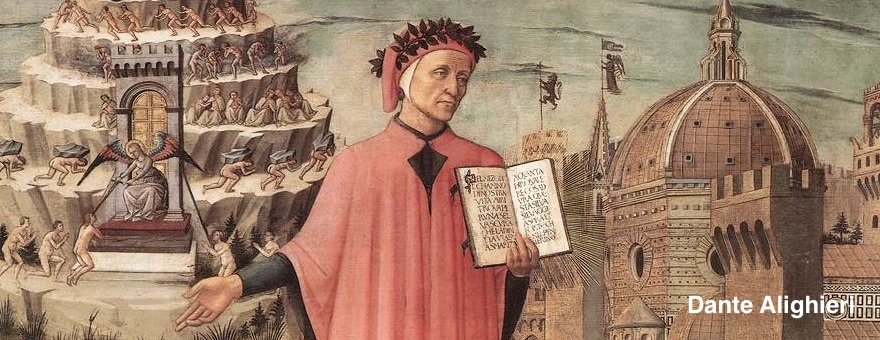

Francesco Petrarca (1304-1374) war ein Zeitgenosse von Dante Alighieri (1265-1321) und von Giovanni Boccaccio (1313-1375) - alle drei Väter des Humanismus. Meist hielt sich Petrarca in der damaligen Papstresidenz Avignon auf, da er aus Florenz ausgewiesen wurde. Sein grosses dichterisches Werk sind die Canzoniere, ein Liederzyklus, bestehend aus 366 Gedichten, wovon 317 Sonette. Diese Liedersammlung kann wie eine Fortsetzungsgeschichte der Verehrung seiner angebeteten, unerreichbaren Liebe, der Laura, gesehen werden. Petrarca berichtet in seinem 211. Sonett, dass er Laura am 6. April 1327, einem Karfreitag, in der Kirche Santa Chiara in Avignon getroffen habe. Dies scheint aber ein fiktives Datum zu sein, da es sich in Tat und Wahrheit um einen Montag handelte. Der Karfreitag hatte bei Petrarca eine doppelt symbolische Bedeutung. Einerseits ist im italienischen Wort „venerdi“, das Wort Venus, die Göttin der Liebe, enthalten und zweitens steht der Karfreitag für die Kreuzigung Christi. Das Datum soll also gleichzeitig die göttliche, wie die irdische Liebe ausdrücken. Petrarca wurde im Jahre 1341 auf dem Kapitol in Rom feierlich zum „poeta laureatus“ gekrönt.

26./27.09.2014

Kunst-Kulturreise in die Ostschweiz

Bei prächtigem Herbstwetter besuchten 31 Teilnehmer des Vortragsvereins Oberwallis auf einer zweitägigen Kulturreise die Ostschweiz. Die erste Destination war das Munotsstädtchen Schaffhausen, das reich geschmückte Häuser mit einer hochmittelalterlichen Bausubstanz sein Eigen nennt. Die Stadt glänzt mit prächtigen Fassaden und einer Vielzahl an Erkern und Halberkern. Das Haus zum Ritter besitzt die bekannteste Fassadenmalerei der Stadt, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit vielen allegorischen Figuren, Szenen aus der antiken Mythologe und der römischen Geschichte dekoriert wurde. Die ehemalige Benediktinerabtei zu Allerheiligen besitzt eine der bedeutendsten romanischen Kirchen der Schweiz. Der grosse Kreuzgang ist ein Kraftort und lädt zu besinnlichem Verweilen ein. Neben dem Kreuzgang befindet sich die „Schillerglocke“, deren Inschrift „vivos voco, mortuos plango, fulgura frango“ (ich rufe die Lebenden, beweine die Toten, breche die Blitze) Friedrich Schiller zu seinem Gedicht „Lied von der Glocke“ inspiriert haben soll.

06.10.2014

NICOLAS EYER M.A.

Die Kolonisation des Mittelmeerraumes durch Griechenland begann im 8. Jahrhundert v. Chr. und wurde durch das Mutterland gefördert und organisiert. Die Kolonien operierten unabhängig, blieben aber mit dem Mutterland stets verbunden. Griechenland als geborene Seefahrernation errichtete viele seiner Kolonien in Meeresnähe. Deshalb entstanden die Kolonien meist ohne kriegerische Auseinandersetzungen mit der ansässigen Bevölkerung, die eher im Innern der kolonisierten Länder zu finden war. Stadtgründungen konnten meist auf unbebautem Boden erfolgen und so entstanden Musterstädte, die schachbrettartig und planmässig nach einem vorgegebenen Schema konzipiert waren. Der Tempelbau hielt sich meist an einen dorischen Stil mit einfacher, und schnörkelloser Bauweise. Viele griechische Kolonien in Sizilien und Unteritalien entwickelten sich zu lebhaften Zentren mit wirtschaftlichem Erfolg und kultureller Blüte. Dies war der Nährboden für viele berühmte Gelehrte, Philosophen und Künstler. Bekannte Persönlichkeiten waren u.a. Platon, der Sizilien mehrmals bereiste, Pythagoras, Archimedes und Empedokles. Pythagoras war Philosoph, Mathematiker und Gelehrter.

11.11.2014

PROF. DR. MARIO ANDREOTTI

Ausgangspunkt der Ausführungen des Referenten war die Tatsache, dass sich Sprache im Verlaufe der Geschichte stets gewandelt hat und dies auch weiterhin tut. Dabei betonte Andreotti den Unterschied zweier grundsätzlich verschiedener Verwendungsweisen von Sprache: einer kommunikativen, mehr sachlichen Sprache, die im Alltag, aber auch in den Wissenschaften gebraucht und als pragmatisch bezeichnet wird, und einer poetischen Sprache, die sich vor allem in literarischen Texten findet und für die der Begriff fiktional gebraucht wird. Vor etwas über hundert Jahren gaben Vertreter der literarischen Avantgarde den damals von den Naturalisten noch vertretenen Glauben an die Fähigkeit der Sprache, die äussere Wirklichkeit abbilden zu können, auf. Seither findet in der Literatur ein Auflösungsprozess statt, der besonders nach dem zweiten Weltkrieg einen Höhepunkt erreichte. Die literarische Moderne regierte auf die entleerte und missbrauchte Sprache durch Sprachskepsis und Sprachkritik, dadurch, dass sich ihre Sprache aus der Alltagswirklichkeit in die Metapher bzw. Chiffre zurückzog, oder dadurch, dass die gängige Sprache parodiert wurde.