23. und 30.1.2024

DR. PHIL. JAKOB KNAUS

MUSIK VON STRAWINSKY UND PROKOFIEW - ZWEI RUSSISCHE KOMPONISTEN

Die beiden russischen Komponisten Igor Strawinsky (1882-1971) und Sergei Prokofiew (1891-1953) waren Zeitgenossen, haben aber in unterschiedlichen Weltgegenden gelebt.

Strawinskys Jugendwerke sind nicht erhalten geblieben, sie wurden entweder von ihm selbst vernichtet oder sind im Revolutionsjahr 1917 verloren gegangen. Sein erstes Werk ist sein Scherzo für Klavier 1902, in dem sein eigener Stil bereits erkennbar ist. Tonbeispiele konnten auch aus seiner Sinfonie Es-Dur 1907, Petruschka 1911, wo der Rhythmus das dominante Element darstellt , aus «feu d’ artifice» 1908 und aus «sacre du printemps» 1913 gehört werden. Bei "sacre du printemps" hat nicht die Grösse des Orchesters Anstoss erregt, sondern die Dominanz des Rhythmus und die härtesten Attacken des gesamten Bläserapparates. Strawinsky liebte den Walzer und Walzer-Takte sind in der Ballettmusik "Petruschka" zu hören. Ab Herbst 1910 kam Strawinsky jeden Herbst mit seiner Familie in die Schweiz an den Genfersee, um in Ruhe komponieren zu können. In der Schweiz lebte Strawinsky dann von 1915 bis 1920 in Morges. Während seiner Schweizerzeit komponierte er «l’ histoire du soldat» (die Geschichte vom Soldaten), die 1918 uraufgeführt wurde.

20.2. und 27.2.2024

lic. phil. Michael Zurwerra

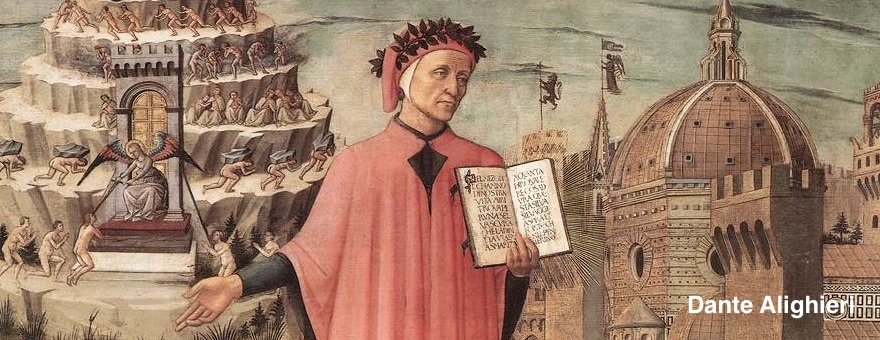

Die Welt aus den Angeln: Die Philosophie der Renaissance und des Humanismus

Mit zwei Vorträgen führte der Referent die Vortragsreihe der Philosophiegeschichte weiter und konnte für der Zeit der Renaissance und des Humanismus einen auffallenden Bezug zur heutigen Zeit aufzeigen. In der Periode um 1500 erfolgte eine geistige Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Es war das Zeitalter der Weltreisen und Entdeckungen, der Reformation und die Aera wichtiger Erfindungen und Neuerungen (Kompass, Buchdruck, Schiesspulver, doppelte Buchführung usw.). All dies führte zu einem Umbruch im Denken, im Weltbild, in der Philosophie und in der Kriegsführung. Es war die Zeit eines zunehmenden Individualismus, zudem eines kritischen Blickes auf die römisch-katholische Kirche, was zur Reformation und seitens der Kirche zu einer Gegenbewegung (u.a. z.B. zur Inquisition) führte. Die römisch-katholische Kirche hatte mit ihrem Ablasshandel, mit dem ausschweifenden Lebensstil der Renaissancepäpste (Alexander VI, Julius II) einen moralischen Tiefpunkt erreicht. Die Reformation begann 1517 durch Martin Luther mit dem Anschlag seiner 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg. Die Wirren der Reformation waren in Europa noch lange in den nachfolgenden Zeiten spürbar. Der Referent zeigte den Werdegang von noch mittelalterlich geprägten Denkern zu den philosophischen Gedanken und Ansichten zur Zeit der Renaissance und der Reformation.

26.3.2024

lic. phil. Walter A. Werlen

KLEINER ÜBERBLICK ÜBER DIE SPANISCHE UND LATEINAMERIKANISCHE LITERATUR

Die Geschichte der spanischen und lateinamerikanischen Literatur ist geprägt von vielen Autoren und einem breiten Spektrum von Themen. Sie zeigt eine reiche kulturelle Vielfalt und hat auch einen bedeutenden Beitrag zur Weltliteratur geleistet. Das 16. und 17. Jahrhundert war das goldene Zeitalter der spanischen Literatur. Cervantes' "Don Quijote" ist ein herausragendes Werk dieser Periode und gilt als einer der bedeutendsten Romane der Weltliteratur. Im 20. Jahrhundert blühte die spanische Literatur weiter auf. Autoren wie Federico García Lorca, bekannt für seine Lyrik und Dramen, und Javier Marías, ein zeitgenössischer Romancier, trugen wesentlich zur Entwicklung der spanischen Literatur bei. Auch die lateinamerikanische Literatur erlebte Im 20. Jahrhundert eine bemerkenswerte Blütezeit. Pablo Neruda aus Chile und Gabriel García Márquez aus Kolumbien sind zwei der bekanntesten Autoren dieser Epoche. Werke, wie "Hundert Jahre Einsamkeit" von García Márquez, haben internationale Anerkennung erlangt. Spanische und lateinamerikanische Dichter beschäftigen sich mit Themen wie Liebe, Nationalismus und Identität. Weitere bedeutende lateinamerikanische Autoren sind Pablo Neruda und Isabel Allende aus Chile, Mario Vargas Llosa aus Peru und Elsa Osorio aus Argentinien. Der Referent stellte die wichtigsten Autoren Spaniens und Lateinamerikas mit kurzen Zusammenfassungen des Inhalts ihrer Werke einprägsam dar. Das Publikum erhielt in vielfältiger Weise Anregungen, sich intensiver mit dem einen oder dem anderen Werk auseinanderzusetzten.

21. bis 28.5.2024

GRIECHENLANDREISE

28 Mitglieder des Vortragsvereins Oberwallis besuchten vom 21. bis zum 28. Mai 2024 das antike Griechenland. Die Kunstreise begann in Thessaloniki, der zweitgrössten Stadt Griechenlands, einer bedeutenden kulturellen Metropole. Unter kundiger Führung von Christina bestaunten wir den Galeriusbogen und die Rotunde, ein beachtliches rundes Gebäude aus der Römerzeit, das später als Kirche und Moschee genutzt wurde. Der Weiße Turm ist ein bekanntes Wahrzeichen der Stadt, das im 15. Jahrhundert von den Osmanen errichtet wurde. Die Reise führte uns weiter zu den Königsgräbern von Vergina, die eine der herausragendsten archäologischen Entdeckungen Griechenlands in den letzten Jahren darstellt. Hier wurde das Grab von Philipp II., dem Vater Alexanders des Großen, entdeckt. Die Gräber enthalten prächtige Grabbeigaben und Wandmalereien, die einen Einblick in die Macht und den Reichtum des makedonischen Königreichs geben.

19.6.2024

Prof. Dr. Martina Caroni

FREIHEIT IN DER AKADEMIE

Votrag zusammen mit der Naturforschenden Gesellschaft Oberwallis

Zum Vortrag und bei der Einladung schreibt die Naturforschende Gesellschaft Oberwallis:

Was ist da los in der Wissenschaft und an Universitäten? Verfolgt man die medialen Schlagzeilen zu akademischer Forschung und Lehre, stellt sich diese Frage unweigerlich. So titelte etwa die Tageszeitung «Der Bund» am 30. Dezember 2023 «Plötzlich sassen auffällig diskrete Chinesen in der Lausanner Uni-Bibliothek» und die «Neue Zürcher Zeitung» überschrieb am 13. Mai 2024 einen Beitrag über die Kontrolle Studierender im Ausland durch gewisse Staaten mit «Unfrei im Kopf». Und jüngst verlangten an vielen Universitäten der Schweiz Studierende, dass die Universitäten ihre Austauschprogramme und Kooperationen mit israelischen Universitäten und Forschenden beenden. Akademische Freiheit ist ein Grundpfeiler des wissenschaftlichen Fortschritts und umfasst die Freiheit, ohne unangemessen Einmischung zu forschen, zu lehren und zu studieren. In fast 100 nationalen Verfassungen wird die akademische Freiheit verankert. Dennoch gerät die akademische Freiheit zunehmend unter Druck.

26.8.2024

Dr. phil Christiane Jungius

OPER IM UMBRUCH IM 18. JH. – GLUCK ALS REFORMER

EINFÜHRUNG ZUR FREILICHTAUFFÜHRUNG "IPHIGENIE EN AULIDE" IM HOFE DES STOCKALPERSCHLOSSES

Christoph Willibald Gluck (1714-1787), seit 1763 Direttore generale della Musica in Wien, wird allgemein mit der Opernreform in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert in Verbindung gebracht. Gluck komponierte seine sechs letzten Opern für die Aufführung in der Pariser Académie royale de musique, darunter als erste Iphigénie en Aulide.

Im Zentrum der Debatten um die Oper in der Mitte des 18. Jahrhunderts stand der Wiener Hofpoet Pietro Metastasio, dessen literarische Werke in ganz Europa als Opere serie vertont und aufgeführt wurden. Die Kritik ist uns in diversen Publikationen überliefert, besonders eindrücklich in Benedetto Marcellos Satire Il teatro alla moda (1720), der meistrezipierten und zugleich am nachhaltigsten wirksamen opernreformatorischen Schrift Saggio sopra l’opera in musica von Francesco Algarotti (Erstausgabe 1755) und dem anonym publizierten Lettre sur le méchanisme de l’opéra italien (Paris 1756).

Reformbemühungen um die Gattung Oper gab es fast zeitgleich an unterschiedlichen Orten, darunter Berlin, Parma und Wien, wobei jeweils sehr ähnliche künstlerische Mittel zur Anwendung kamen, um das Ziel zu erreichen, das Musiktheater im Rahmen einer Gesamtdramaturgie zu einer Einheit zu formen. Dass es einzig der Wiener Versuch in das populär-historische Bewusstsein schaffte, mag an den günstigen politischen Rahmenbedingungen gelegen haben sowie am Interesse der Medienschaffenden und auch an der Unterstützung der französischen Dauphine und späteren Königin Marie Antoinette. Keines der auch von Gluck angestrebten Reformziele waren neu; diese waren bereits alle mehr als zehn Jahre zuvor von Algarotti formuliert worden, dessen Saggio in vielen Auflagen in diversen europäischen Sprachen kursierte.

5. bis 7. Sept. 2024

GRAUBÜNDENREISE

Vom 5. bis 7. September reisten 18 Mitglieder des Vortragsvereins Oberwallis zu einigen der schönsten Kunststätten im Kanton Graubünden. Die Reise begann nach einem Zwischenhalt in einer Malanser Weinkellerei in der Stadt Chur, die bereits in römischen Zeiten wegen der Passwege über die Alpen eine grosse Bedeutung erlangte. Eine Altstadtführung machte die Besucher mit den schönsten Gebäuden und vielen geschichtsträchtigen Winkeln Churs bekannt. In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts wurden die Grundlagen zur Ausbildung der bischöflichen Stadtherrschaft des Fürstbistums Chur geschaffen. Ein schwerer Stadtbrand zerstörte 1464 den grössten Teil der Stadt Chur, darunter auch das Rathaus und die darin aufbewahrten Freiheitsbriefe. Die Churer entsandten darauf eine Delegation nach Wien zu Kaiser Friedrich III., der die kaiserlichen Freiheiten bestätigte und die Erlaubnis zur Einführung von Zünften gab. Die Bündner Wirren zur Zeit des Dreissigjährigen Kriegs brachten 1622 eine längere Fremdbesetzung des Landes. Der streitbare Pfarrer Jürg Jenatsch (1596 – 1639) spielte in dieser Zeit eine wichtige Rolle und Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898) setzte dem Freiheitshelden Jenatsch und seinem tragischen Ende ein bleibendes schriftstellerisches Denkmal. In der Mediation wurde 1803 aus dem seit 1471 bestehenden Freistaat der drei Bünde ein Kanton der schweiz. Eidgenossenschaft. Die Kathedrale von Chur befindet sich am Bischöflichen Hof oberhalb der Altstadt. Sie ist der Mariä Himmelfahrt geweiht und zählt zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern der Schweiz.

17.9.2024

Prof. Dr. med. Lukas Andereggen

NEUROCHIRURGIE: EINGRIFFE AN DEN GRENZEN DES ICHS

Neurochirurgische Eingriffe sind Operationen von Erkrankungen, von Verletzungen oder von Anomalien des Nervensystems, insbesondere des Gehirns und des Rückenmarks. Diese Eingriffe erfordern spezialisierte Techniken, ein präzises Vorgehen und auch ein innovatives, ständig sich verbesserndes operatives Procedere. Der Referent zeigte in einem eindrücklichen, klar verständlichen und didaktisch perfekten Vortrag nicht nur die Entwicklung, sondern auch die heutigen Möglichkeiten, aber ebenso die Grenzen und die denkbaren Komplikationen neurochirurgischer Eingriffe. Ein Neurochirurg braucht Talent, Erfahrung und entsprechende Charaktereigenschaften. Als Beispiele zeigte Professor Andereggen die Überlegungen, die Operationsmöglichkeiten und die Komplikationen bei Hirnaneurismen, bei Hypophysenerkrankungen und bei Tumoren des Gehirns. Im Vordergrund jeder Behandlung stehen der ärztliche elementare Grundsatz des „primum nil nocere“ (zuerst einmal nicht schaden) und Gedanken zum operativen und strategischen Vorgehen. Dabei können Bereiche des Gehirns betroffen sein, die eng mit dem Bewusstsein, der Identität und dem subjektiven Erleben des eigenen Selbst verbunden sind.

29.10. UND 26.11.2024

lic. phil. Engelbert Reul

ZWISCHEN MITTELALTER UND MODERNE

ROMANTISCHE SEHNSÜCHTE, TRÄUME UND ABGRÜNDE UND DIE ERKUNDUNG NEUER WELTEN

Die Romantik war eine kulturelle und künstlerische Bewegung, die als Reaktion auf die Restauration und die industrielle Revolution entstand. Sie betonte Gefühle, Individualität und die Flucht in Fantasie- und Traumwelten. Nach dem Wiener Kongress 1815 begann die Zeit der Restauration unter der Führung von Fürst Metternich. Mit den Karlsbader Dekreten von 1819 wurden die Burschenschaften verboten und die Zensur eingeführt. Diese Entwicklungen verstärkten das romantische Streben nach innerer Freiheit und einer idealisierten Vergangenheit, insbesondere des Mittelalters, das als Epoche der Harmonie und Authentizität galt. Engelbert Reul konnte in seinem Referat aufzeigen, dass die Romantik geprägt war von Sehnsucht, Naturverbundenheit und der Flucht aus dem Alltag. Der Blick aus dem Fenster oder in die Ferne wurde zum Symbol für das Denken jenseits der vorhandenen Aktualität. Die weite Ferne und Motive wie das Posthorn symbolisierten die Auflösung von Grenzen und die Überwindung des Raumes. Der Referent zeigte anhand von Bildern der romantischen Epoche und den verschiedensten Beispielen die Inhalte und Sehnsüchte der romantischen Literatur. Caspar David Friedrichs «Kreidefelsen auf Rügen» spiegelt die romantische Ehrfurcht vor der Natur und die Sehnsucht nach Unendlichkeit wider.