23. und 30.01.2018

Dr. phil. Jakob Knaus

Musik in den Diktaturen von Hitler und Stalin

Die Diktatoren Hitler und Stalin benutzten die Kunst im allgemeinen und wie der Referent an vielen Beispielen zeigte vor allem auch die Musik, um die Politik und den Wehrwillen in Kriegszeiten in ihrem Sinne zu lenken und die Volksmassen zu mobilisieren. In den Diktaturen des 20. Jahrhunderts wurde genau definiert, welche Musik genehm war und den Wehrwillen nicht zersetzten durfte. Nicht genehme Kunst und Musik wurde als „entartet“ bezeichnet. Viele Künstler, viele Musiker und Komponisten wurden zur Auswanderung und zur Flucht gezwungen, wenn sie nicht mithelfen wollten, die Diktatur zu unterstützen. Dies betraf vor allem jüdische Künstler während der Nazizeit. Einige Komponisten, als Beispiel sei repräsentativ Dimitri Schostakowitsch genannt, die während den dunklen Jahren im Lande verblieben, cachierten den Widerstand in ihrer komponierten Musik und sie konnten so die Zensur unerkannt umgehen. Dies wurde z.T. erst bei eingehender Analyse ihrer Werke zu einem viel späteren Zeitpunkt entdeckt.

13. und 20.3.2018

Michael Zurwerra, lic. phil.

Die Philosophie der griech. Klassik - Die drei grossen Athener: Sokrates, Platon, Aristoteles

Michael Zurwerra stellte an zwei Vortragsabenden die drei grossen Philosophen der griechischen Klassik, Sokrates, Platon und Aristoteles, einem zahlreichen und interessierten Publikum vor. Sokrates (470-399 v. Chr.) hat nichts Schriftliches hinterlassen und seine Gedanken und seine philosophische Hinterlassenschaft wurden von Platon (427-347 v. Chr.) für die Nachwelt aufgezeichnet. Die Methode, mit der Sokrates seine Zuhörer und seine Schüler zu fesseln vermochte, nennt sich Mäeutik (Hebammenkunst), wobei er das, was man zu wissen meint, im Dialog hinterfragte ("Ich weiss, dass ich nichts weiss"). Weil Sokrates angeblich die Götter nicht anerkenne und er die Jugend verderbe, wurde er durch Trinken eines Giftbechers zum Tode verurteilt. Seine letzten berühmten Worte lauteten: "Kriton, wir sind dem Asklepios einen Hahn schuldig, entrichtet ihm den, und versäumt es ja nicht". Mit dem Dialog "Phaidon" hat Platon seinem Lehrer Sokrates ein unvergessliches Denkmal gesetzt. Er nimmt die Abschiedsrede des zum Tod Verurteilten zum Anlass, seine eigene Sicht der Unsterblichkeit der menschlichen Seele darzulegen. Platon gründete eine Schule, die Akademie, die nach ihm fast 1000 Jahre Bestand hatte. Berühmt ist seine Ideenlehre, die vom Gedanken ausgeht, dass die Urbilder einer ewigen, vorbestehenden Wesenheit entspringen. Bekannt ist sein Höhlengleichnis, nach dem Betrachtende nicht eine reale Welt sehen, sondern nur auf einer Wand deren Schatten.

10.4.2018

Dr. Ariane Koller, M.A.

Epochen der Kunstgeschichte: Die Klassische Moderne

Die Klassische Moderne mit ihren Wegbereitern van Gogh, Paul Gauguin, Cézanne, Seurat, Munch umfasste in der Zeit von 1870 bis 1960 die verschiedensten Kunstströmungen. Die Künstler wollten nicht mehr die Realität abbilden, sondern versuchten mit ihrer Kunst den Sinn hinter der Wirklichkeit zu sehen. Zudem war die Kunst ein Aufbegehren und eine Kluft zwischen den Künstlern und dem Bürgertum. Es bildeten sich Künstlergruppen, wie Die Brücke mit Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff u.a., Der Blaue Reiter mit Franz Marc und Wassily Kandinsky, die Wiener Moderne mit Egon Schiele, Gustav Klimt und Oskar Kokoschka. Wassily Kandinsky und.andere wollten, losgelöst von der Natur, nicht mehr Gegenständliches sondern Abstraktes mit Formen und Farben ausdrücken und waren die Wegbereiter der Abstrakten Kunst. Die Klassische Moderne umfasst demnach die verschiedensten Stilrichtungen: Expressionismus, Kubismus, Fauvismus, Surrealismus, Dadaismus und viele andere. Der Spanier Pablo Picasso, in Paris tätig, machte bereits 1907 mit seinem Bild Les Demoiselles d’ Avignon auf sich aufmerksam und war der Repräsentant der Klassischen Moderne. Sein Bild Guernica, das die Schrecken des Spanischen Bürgerkriegs künstlerisch darstellt, ist wie kein anderes Gemälde Sinnbild und Ausdruck für die Unmenschlichkeit des Krieges.

Die Klassische Moderne mit ihren Wegbereitern van Gogh, Paul Gauguin, Cézanne, Seurat, Munch umfasste in der Zeit von 1870 bis 1960 die verschiedensten Kunstströmungen. Die Künstler wollten nicht mehr die Realität abbilden, sondern versuchten mit ihrer Kunst den Sinn hinter der Wirklichkeit zu sehen. Zudem war die Kunst ein Aufbegehren und eine Kluft zwischen den Künstlern und dem Bürgertum. Es bildeten sich Künstlergruppen, wie Die Brücke mit Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff u.a., Der Blaue Reiter mit Franz Marc und Wassily Kandinsky, die Wiener Moderne mit Egon Schiele, Gustav Klimt und Oskar Kokoschka. Wassily Kandinsky und.andere wollten, losgelöst von der Natur, nicht mehr Gegenständliches sondern Abstraktes mit Formen und Farben ausdrücken und waren die Wegbereiter der Abstrakten Kunst. Die Klassische Moderne umfasst demnach die verschiedensten Stilrichtungen: Expressionismus, Kubismus, Fauvismus, Surrealismus, Dadaismus und viele andere. Der Spanier Pablo Picasso, in Paris tätig, machte bereits 1907 mit seinem Bild Les Demoiselles d’ Avignon auf sich aufmerksam und war der Repräsentant der Klassischen Moderne. Sein Bild Guernica, das die Schrecken des Spanischen Bürgerkriegs künstlerisch darstellt, ist wie kein anderes Gemälde Sinnbild und Ausdruck für die Unmenschlichkeit des Krieges.

15.5.2018

Prof. Dr. Christian Wüthrich

Ist unsere Wirklichkeit letztlich weder räumlich noch zeitlich?

Vortrag zusammen mit der Naturforschenden Gesellschaft Oberwallis

In seinem brillanten Vortrag versuchte der Physiker und Philosoph Prof. Dr. Christian Wüthrich von der Universität Genf einen Einblick in seine diesbezügliche Forschung zu geben. Erste Ergebnisse daraus sollen im kommenden Jahr denn auch in Form eines Buchs publiziert werden, an dem er gemeinsam mit dem amerikanischen Philosophen Nick Huggett arbeitet.Bei all ihren Stärken besteht das Hauptproblem der Quantengravitation darin, dass sie letzten Endes ohne Zeit und Raum auszukommen scheint – diese beiden Kategorien sind ihr zufolge also nicht fundamental gegeben.

5.6.2018

Stefan Truffer, M.A.

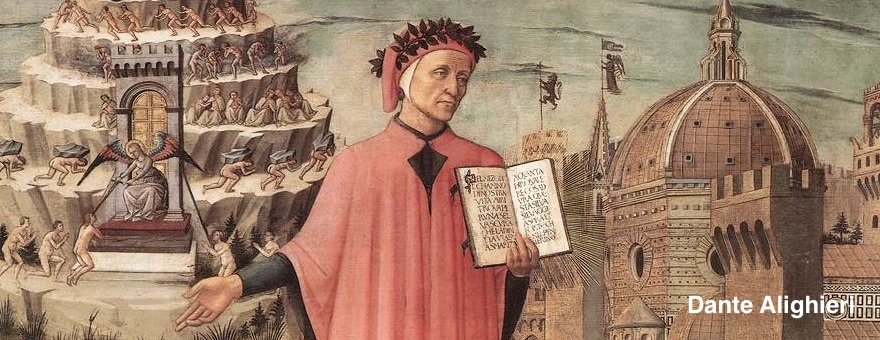

Florentiner Bankiers und ihre Kunstwerke

Der Referent konnte in seinem Vortrag aufzeigen, dass Kunstwerke immer etwas über den Auftraggeber aussagen und das Selbstbild und die Bedeutung dieser Person unterstreichen. Im Florenz des Spätmittelalters wollte man zusätzlich durch Stiftungen und kirchliche Spenden für das eigene Seelenheil vorsorgen. Florenz wurde reich mit dem Wollhandel und den zahlreichen Niederlassungen von Florentiner Kaufhäusern in ganz Europa. Genf spielte lange Zeit auch als florentinischer Finanzplatz eine überragende Rolle. Italienische Kaufleute hielten sich seit dem 13. Jahrhundert in Genf auf. Höhepunkt der Handels- und Finanzmessen in Genf datieren um das Jahr 1450. Dies zeigt sich am damaligen Mäzenatentum in Genf und dem Bau bzw. Unterstützung wichtiger kirchlicher Projekte (Chapelle de Notre-Dame du Rhône, Couvent franciscaine de Rive, Monastère de Rive). Besonders waren Florentiner Bankiers eingebunden in die Finanzen des Vatikans. Dies gab ihnen eine überragende Stellung und ermöglichte ihnen in der Frührenaissance ein einflussreiches Mäzenatentum aufzubauen. Die Medici-Familie und ihre Vertreter (wichtigster Repräsentant Cosimo de Medici 1389-1464) taten sich als Mäzene besonders hervor.

23.6.2018

Portugalreisen 9.-16. und 16.-23. Juni 2018

Die Kulturreise führte zwei Gruppen des Vortragsvereins Oberwallis dieses Jahr im Juni nach Portugal. In Lissabon standen der Torre de Belem, das Hieronimuskloster mit der Kirche Santa Maria de Belém und das Castelo de São Jorge auf dem Programm. Das Hieronimuskloster wurde in typisch manuelinischem Baustil errichtet und ist Teil des Weltkulturerbes. König Manuel (1469-1521) und seine Gattin ruhen in der Kirche in prächtigen Sarkophagen. Auch ein dekoratives Grabmal für Vasco da Gama unter der Empore von Santa Maria de Belém war zu bewundern. Der prachtvolle königliche Palácio Real de Queluz mit seinem entzückenden Garten und die Sommerresidenz der portugiesischen Könige in Sintra erfreuten die Reiseteilnehmer am Beginn der Reise. Ein Fadoabend in der Altstadt Alfama und die sehenswerte Kunstsammlung Gulbenkian standen ebenfalls auf dem Programm. Der Palácio Nacional de Mafra ist die grösste Schloss- und Klosteranlage Portugals und wurde am dritten Reisetag besucht. Obidos, das Dorf der Königinnen, besitzt eine sehenswerte und intakte Stadtmauer und eine hübsche Einkaufsstrasse mit portugiesischen Handwerksarbeiten. Das Kloster und die Kirche von Alcobaça zählen europaweit zu den eindrucksvollsten und schönsten Zeugnissen zisterziensischer Baukunst. Obwohl fast 900 Jahre alt, sind die mittelalterlichen Gebäudeteile vollständig erhalten, und die Klosterkirche ist das größte frühgotische Gotteshaus, das im Mittelalter in Portugal erbaut wurde.

Die Kulturreise führte zwei Gruppen des Vortragsvereins Oberwallis dieses Jahr im Juni nach Portugal. In Lissabon standen der Torre de Belem, das Hieronimuskloster mit der Kirche Santa Maria de Belém und das Castelo de São Jorge auf dem Programm. Das Hieronimuskloster wurde in typisch manuelinischem Baustil errichtet und ist Teil des Weltkulturerbes. König Manuel (1469-1521) und seine Gattin ruhen in der Kirche in prächtigen Sarkophagen. Auch ein dekoratives Grabmal für Vasco da Gama unter der Empore von Santa Maria de Belém war zu bewundern. Der prachtvolle königliche Palácio Real de Queluz mit seinem entzückenden Garten und die Sommerresidenz der portugiesischen Könige in Sintra erfreuten die Reiseteilnehmer am Beginn der Reise. Ein Fadoabend in der Altstadt Alfama und die sehenswerte Kunstsammlung Gulbenkian standen ebenfalls auf dem Programm. Der Palácio Nacional de Mafra ist die grösste Schloss- und Klosteranlage Portugals und wurde am dritten Reisetag besucht. Obidos, das Dorf der Königinnen, besitzt eine sehenswerte und intakte Stadtmauer und eine hübsche Einkaufsstrasse mit portugiesischen Handwerksarbeiten. Das Kloster und die Kirche von Alcobaça zählen europaweit zu den eindrucksvollsten und schönsten Zeugnissen zisterziensischer Baukunst. Obwohl fast 900 Jahre alt, sind die mittelalterlichen Gebäudeteile vollständig erhalten, und die Klosterkirche ist das größte frühgotische Gotteshaus, das im Mittelalter in Portugal erbaut wurde.

28.8.2018

Dr. phil. Christiane Jungius

Händels Rinaldo und seine Bedeutung für die Musikpflege in England

Einführung zur Freilichtaufführung "Rinaldo" im Hofe des Stockalperschlosses Brig durch das Kammerorchester CONCERTINO

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) knüpfte über Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) und Johann Mattheson (1681 – 1764) erste Kontakte zur Oper. Nach Lehr- und Wanderjahren in Italien bekam er eine Einladung an den Hof des Kurfürsten Georg Ludwig in Hannover. In London erhielt er in der Folge eine Anstellung für das Auftragswerk „Rinaldo“. Händel begründete mit diesem Werk eine Tradition der italienischen Oper in London, die 30 Jahre Bestand haben sollte. Die Referentin zeigte eindrücklich das bewegte Leben Händels in London: Zunächst arbeitete Händel am Königlichen Theater Haymarket. Nach der Gründung der Royal Academy of Music komponierte Händel für diese Institution mehrere Opern. Später führte er als sebstständiger Unternehmer im Covent Garden mehrere Werke auf. Im April 1737 erlitt Händel einen Schlaganfall und litt zeitweilig an einer Paralyse der rechten Hand. Nach einer Kur war er erneut für das King’s Theatre (Haymarket) tätig. 1739/40 wechselte er an das Lincoln’s Inn Field Theatre, wo er in der ersten Saison nur Oratorien und Konzerte dirigierte. Er versuchte auch, seinen Einfluss mit einem Gastspiel bis nach Dublin auszuweiten. Die Referentin ging im Laufe ihres Referats alsdann auf die Entwicklung der Oper allgemein ein: Ende des 16. Jahrhunderts sind erste Ansätze bei der Florentiner Camerata ersichtlich. Claudio Monteverdi (1567 – 1643) integrierte die in seinen Madrigalen erprobten Prinzipien in seine erste Oper „L’ Orfeo“ (1607). Ab 1670 wird Venedig mit der „venezianischen Oper“ zum Opernzentrum Norditaliens. Im 18. Jahrhundert entwickelte sich die Oper zu einer Opera seria und zu einer Opera buffa.

18.9.2018

Prof. Dr. phil Angelo Garovi (Vortrag) und Hilmar Gertschen (Orgelkonzert)

MUSIK NACH DER REFORMATION

Am Konzil von Basel (1431 – 1449) spielte Musik eine wichtige Rolle, wobei die mehrstimmige englische und frankoflämische Musik ihren Einfluss geltend machte. Diese für die europäische Musikgeschichte wichtige Zeit hatte grossen Einfluss auf die Entwicklung der nachfolgenden postreformatorischen Musik. Ab 1520 breitete sich in Bern, Basel, Zürich und Genf die Reformation aus. Ulrich Zwingli verbot aus theologischen Gründen Orgelspiel und Kirchengesang. Martin Luther förderte dagegen in Deutschland die Kirchenmusik. Er steuerte für den Gottesdienst noch heute gesungene Kirchenlieder und andere Kompositionen bei. Ohne die protestantische postreformatorische Kirchenmusik wären viele Bach’sche Kompositionen undenkbar. Der Einfluss der Reformation auf die Musikgeschichte lässt sich bei vielen, auch bekannten Komponisten, bis heute verfolgen. Der Referent verstand es vorzüglich, diesen interessanten Aspekt der kirchlichen Musikgeschichte einem interessierten Publikum näher zu bringen.

Am Konzil von Basel (1431 – 1449) spielte Musik eine wichtige Rolle, wobei die mehrstimmige englische und frankoflämische Musik ihren Einfluss geltend machte. Diese für die europäische Musikgeschichte wichtige Zeit hatte grossen Einfluss auf die Entwicklung der nachfolgenden postreformatorischen Musik. Ab 1520 breitete sich in Bern, Basel, Zürich und Genf die Reformation aus. Ulrich Zwingli verbot aus theologischen Gründen Orgelspiel und Kirchengesang. Martin Luther förderte dagegen in Deutschland die Kirchenmusik. Er steuerte für den Gottesdienst noch heute gesungene Kirchenlieder und andere Kompositionen bei. Ohne die protestantische postreformatorische Kirchenmusik wären viele Bach’sche Kompositionen undenkbar. Der Einfluss der Reformation auf die Musikgeschichte lässt sich bei vielen, auch bekannten Komponisten, bis heute verfolgen. Der Referent verstand es vorzüglich, diesen interessanten Aspekt der kirchlichen Musikgeschichte einem interessierten Publikum näher zu bringen.

16.10.2018

PD Dr. Alexander Eggel

DIE SUCHE NACH DEM MEDIZINISCHEN JUNGBRUNNEN

Seit jeher beschäftigte das Altern und auch die Suche nach dem Jungbrunnen und nach der Quelle des ewigen Lebens die Menschheit. Das Thema ist auch Literatur geworden, denken wir nur an Goethes Faust, wenn Mephisto Faust die ewige Jugend und alle Schätze dieser Welt verspricht. Oder denken wir an Oscar Wildes Bildnis des Dorian Gray. Auch in der Arthuslegende mit dem heiligen Gral wird das Thema behandelt. Der Maler Lucas Cranach hat in einem seiner Gemälde einen Jungbrunnen dargestellt, so wie der mittelalterliche Mensch ihn sich vorgestellt hat.

PD Dr. Alexander Eggel legte in seinem eindrücklichen und mit klaren Worten und Darstellungen präsentierten Vortrag dar, dass der Alterungsprozess multifaktoriell ist. Das Durchschnittsalter sowohl von Männern wie von Frauen nimmt ständig zu. Dies ist sicherlich besseren hygienischen Verhältnissen und auch der Ernährung zu verdanken. Neben genetischen und epigenetischen Ursachen für den Alterungsprozess spielen eine Vielzahl anderer Faktoren, wie Kalorienreduktion, im Alter abnehmende immunologische Prozesse, Botenstoffe usw., eine Rolle. Die Chromosomen besitzen an ihren Enden sogenannte Teleomere, die bei jeder Zellteilung verkürzt werden und somit eine begrenzte Replikationsfähigkeit der Zellen bewirken. Die Wissenschaft versucht das Altern so zu beeinflussen, dass der Mensch bis ins hohe Alter gesund bleiben kann und die altersbedingte Krankheitszeit verkürzt wird.

9.11.2018

TAGESAUSFLUG ABTEI ST. MAURICE

Am Tagesausflug in die Abtei St. Maurice nahmen gegen 50 Mitglieder des Vortragsvereins Oberwallis teil. St. Maurice gilt als ältestes Kloster des Abendlandes und feierte im Jahre 2015 sein 1500-jähriges Bestehen. Als religiöses und kulturelles Erbe ist das Kloster von unschätzbarem Wert. Seine Geschichte geht auf Mauritius und die Thebäische Legion zurück. Mauritius, ein römischer Offizier und Christ, stammte ursprünglich wahrscheinlich aus Theben, dem heutigen Luxor, in Ägypten. Es heisst, dass er gemeinsam mit seiner Truppe Ende des 3. Jahrhunderts den Märtyrertod gestorben sei, da er sich dem Befehl des Kaisers, gegen die Christen vorzugehen, widersetzt hatte. Die sterblichen Überreste der Männer wurden zu einem Heiligtum in einem Felsen nahe des Ortes Saint-Maurice gebracht.

20.11.2018

lic. phil. Charles Stünzi

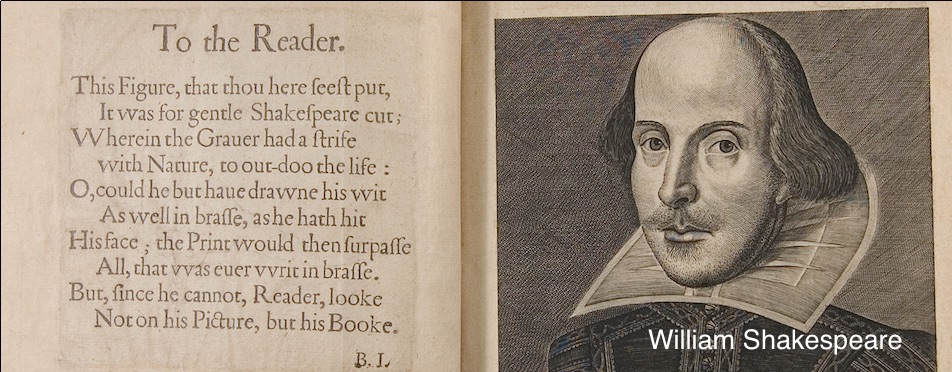

BLUT SCHREIT NACH BLUT. DIE RACHE AN SICH, IN DER LITERATUR UND INSBESONDERE IN SHAKESPEARES HAMLET

Nach der Definition und Deutung des Begriffs Rache zeigte der Referent bei einer literarischen Reise durch die Weltgeschichte, wie die bedeutendsten Dichter und Denker sich zu diesem Thema geäussert haben. Man kann zum Glück feststellen, dass seit dem alttestamentarischen „Auge um Auge“ und „Zahn um Zahn“ der Rachegedanke vor allem im Bereich der Zivilgesellschaft und der Religion sich in sanfteren Ebenen bewegt. Der Rächer, der Selbstjustiz übt, wird in einem zivilisierten Rechtsstaat durch die Justiz verfolgt, denn das Machtmonopol liegt beim Staat. Viele literarische Werke wenden sich dem Thema Rache zu, teilweise in sehr grausamer und blutiger Weise, beginnend in der Mythologie (zum Beispiel in Homers Ilias bzw. im Trojanischen Krieg), dann auch im Mittelalter bei „Wieland der Schmid“ oder im Nibelungenlied. Auch in der neueren deutschen Literaturgeschichte wird das Thema z.B. bei „Michael Kohlhaas“ oder bei Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“ behandelt. Der Referent kam sodann auf Shakespeare zu sprechen und konnte aufzeigen, dass die Rachetragödie bereits in der Antike angedacht und reichhaltig dargestellt wurde, nämlich durch den Dramatiker, Philosophen und Staatsmann Seneca den Jüngeren. Bei Shakespeares Tragödien kommen viele grausame und dem Zuschauer nur schwer zumutbare Szenen vor, am ausgeprägtesten bei Titus Andronicus. Im elisabethanischen Zeitalter befassten sich neben Shakespeare auch andere Dichter mit dem Thema Rache, wie das von Thomas Sackville, dem 1. Earl von Dorset, und Thomas Norton 1561 geschriebene Stück Gorboduc, die erste in englischer Sprache geschriebene Tragödie überhaupt.